こんにちは!さんてです。

今回は「どうしたら記憶力を上げられるか」に関する記事です。

◯苦手科目を克服したい。

◯模試・テストの成績を上げたい。

◯バイトや仕事の内容が多すぎて覚えられない。

この記事では、そんな悩みに対し「脳のパフォーマンスを向上させることで、記憶力を上げる」方法を紹介します!

自分もこの方法で編入試験、TOEIC、大学の定期試験などをクリアしてきました!

目次

記憶とは?

そもそも「記憶」とは何でしょう。それは、

記憶とは「物事に関する情報を脳内にとどめ、必要に応じて呼び起こすこと」と言われています。

その記憶にはいくつか種類があり、まず「意識にのぼるもの」と「意識にのぼらないもの」の2つに分けられます。

さらに、「意識にのぼるもの」は、下記の表の通り「エピソード記憶」と「意味記憶」の2つに分けられます。

エピソード記憶と意味記憶とは?

下の表をご覧ください。

| 種類 | 内容 |

| エピソード記憶 | いつ、どこで、だれが何をしたか、という「出来事」に関する記憶 |

| 意味記憶 | 一般的な「知識」に関する記憶 |

今回の記事で着目するのは、この「意味記憶」になります。

それでは、どのように記憶(=意味記憶)を増やしていくかについて説明していきます。

結論①:覚えたいことをできるだけポジティブに捉える

まず、「覚えたいこと」についてできるだけプラスの感情を持ちましょう!

人は知らず知らずの内に「好きか嫌いか」で判断している

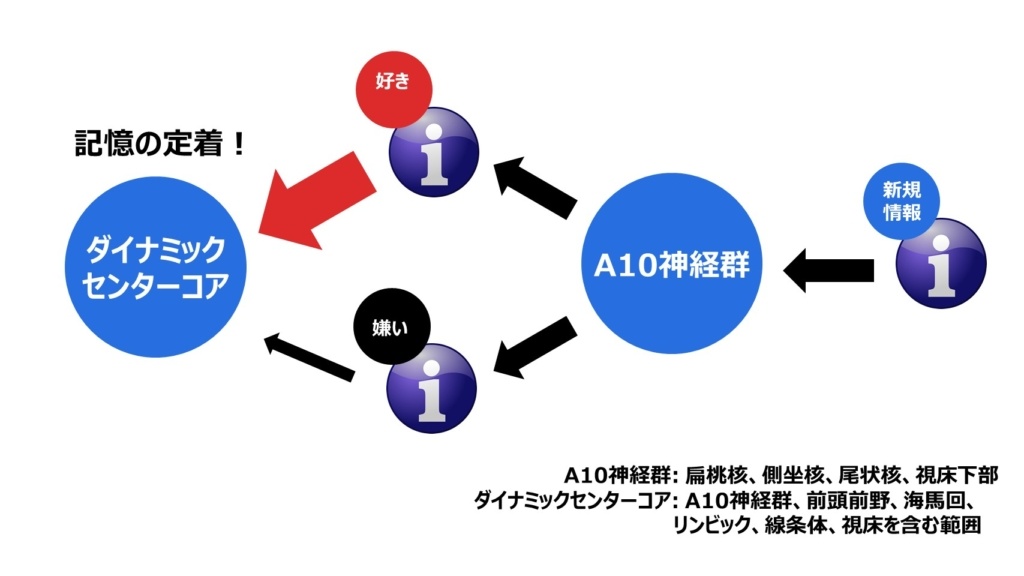

脳神経外科医である本の著者は「脳はまず様々な情報を「好きか、嫌いか」で判断している」と述べています。

つまり、「好きだ」と判断された情報は覚えやすい、ということです!

では、具体的にどういう仕組みなのでしょうか?

①視覚から情報が入力される。

②A10神経群という部位で、「好きか、嫌いか」タグ付けされる。

③ダイナミックセンターコアに情報が移動する。

④「好き」タグの情報は効率的にコアに取り込まれる。

ここで、本当に強調しておきたいのは、「ただ「好きだ」という感情を抱くだけで、抱いた対象の記憶が定着しやすくなる」ということを皆さんに知っておいて欲しいんです!!

身の回りにいた優秀な人

自分がこれまで知り合った優秀な人には「何でも他人の意見に興味をもつ」傾向が多いです。

そういった人は、「興味を持つ→頭に入る→それがきっかけで他の事に興味を持つ→さらに他の事も頭に入る」という好循環を生み出しているのだと思います。

「脳に悪い7つの習慣」では、他にも「脳に良かれと思ってやりがちな間違い」についてに多く書かれています医学に基づいた脳機能向上だけでなく、脳自体に興味がある人にも、ご一読をオススメします。

結論②:やはり反復学習が大切

「何を当たり前のことを!」と思われるかもしれませんが、これには生物学的な裏付けがあります。

脳には、数千億個という膨大な数の神経細胞(ニューロン)が存在しています。そして、このニューロン同士の間で、「シナプス」という「情報伝達のコネクション」が形成されています。

このシナプスを介して、異なるニューロンに情報が伝えられていくことで、記憶の保存とその思い出しが可能となります。

ここで重要なことは、シナプスに何回か同じ情報入力が行われると、「シナプスの構造が変化し、その情報伝達の効率が上昇する」のです。

つまり、ヒトは「興味をもって、何回も繰り返す」ことで大抵のことは覚えられるようになっていると考えられます。

自分は、数か月のスパンにおいて、Kals(予備校)のテキストを3回は解きなおしました。

「正解した問題をも解きなおすことに意味があるかな?」と当時は思いつつも、「もしかしたら忘れてしまっているかもしれない」という不安感からやり直していました。

結果として、記憶をより強固で迅速なものにできていたので、その方針は正解だったといえます。

結論③:「期待感」をもつ

「期待感をもつ」とは「これをクリアしたら、自分にはこういった満足感が得られるだろう、と思うこと」です。

◯苦手を得意に変えたら志望校合格の可能性が高まる。

◯成績が上がったら周りからの評価が上がる。

◯同僚や上司から感謝されるようになる。

そして、「その目標を達成したい」と意欲が向上することで、脳のパフォーマンスも向上するそうです。この時、脳の自己報酬神経系という部位に活性化がみられるそうです。

一方で、注意したいのは、脳は「ゴールが見えた」と感じた時に、そのパフォーマンスが低下してしまうそうです。最後まで良い状態を保つためには、「ゴールの少し先を目標」として、そこまで一気に駆け抜ける感覚が大切です。

「志を高く持て」という言葉は、どこかで耳にするものだと思いますが、実は脳のパフォーマンスを高める言葉だったのではないでしょうか?

ただ、ずっと高い目標を掲げすぎていても、ガス欠を起こしてしまいます。

長期的に高い目標を掲げる一方、1日1日においては、確実に達成できる小目標を設定し、それを確実にこなすことで、自己報酬神経系を定期的に活性化させることも大切です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。皆さんは、友人や同僚、会社関係の人、あるいはニュースや書籍などから仕入れた情報に、どれだけポジティブな感情のレッテルを貼れているでしょうか?

あるいは、脳のパフォーマンスを高めるために、「反復」と「期待感」を意識できているでしょうか?

下の記事では、iPadやそのアプリを使った効率的な勉強法について書いていますのでご覧になってみてください!

今回も最後まで読んで下さりありがとうございました!

この度、2021年度合格者10名による、最新の学士編入試験情報を取りまとめた書籍を共同出版しました!

当ブログ筆者も含めた共著者10名による、様々なバックグラウンドを経て編入学に至った合格体験記集です。

有り難いことに、Amazonや楽天で高評価を頂いています。

当書籍は単なる体験記集に留まらず、学士編入試験の最新情報や、編入後の医学生生活、その後の医師としてのキャリアなど、長期間のスパンに亘る情報を掲載しています。

この本によって、長期間のスパンに亘り、それぞれ自分にとってオリジナルの医師像を描いてもらいたいという思いで執筆しました。

もしご興味がありましたらご一読頂けますと幸いです。