こんにちは!さんてです。

今回は医学生におなじみ、Ankiアプリを使って自分がどのように暗記カードを作成し、整理しているかについてご紹介したいと思います。

「そもそもAnkiって何なの?」という方は下の記事も合わせて読んでいただけると幸いです。

Ankiはカスタマイズ性の高い復習アプリで、Windowsやmacともに無料で使えるソフトです。(iPadやiPhoneでは有料です!)

人の忘却曲線に従った学習ペースで暗記カードを表示してくれるのが大きなポイントですが、それ以外にも自分がメチャクチャ使いやすいと思った機能を今回ご紹介したいと思います。

◯暗記アプリで効率よく勉強をしたい人

◯Ankiユーザで、Ankiの効率的な使い方を知りたい人

自分の使用例をもとに、皆さんにとって最適なAnki使用法を見つかればと思います!

目次

検索機能をメインで使う

結論、Ankiの検索機能がかなり便利

というのも、単純な英語の暗記カードと違い、医学生のAnkiカードの1枚あたりの情報量は多くなりがちです。

というか、多くしないとカードの量が膨大になってしまいます。

よって、カードの枚数が増えてくると、どのカードにどういった内容を書いたか混乱してきます。

例えば、ふと「アラキドン酸カスケード」どんな流れだっけ?と思ったとします。

そんな時に検索欄に「アラキドン酸カスケード」と入力すると、そのワードを含むカードがすぐに出てきます。

ここでポイントなのが、「自分が調べたいと思ったワードに関するカードがどのデッキ(カードのまとまり)に何枚存在するかが一目瞭然になる」ということです。

検索機能で科目横断的な学習ができる

試しに自分の検索画面で調べてみると「生化学、免疫学、薬理学、病理学」という4つの科目で、6枚ほど出てきました!

これによって、

アラキドン酸カスケードってこんなに複数の科目で出てきてたんだ!

生化学のカードでは関連分子の記載のみだが、薬理学ではその阻害薬が書いてあるし、病理学では疾患の画像が紐づいているな。。

ということが分かり、1つのキーワードに対して複数の視点に気づくことができるんです。

これって、ただ丸暗記しているのではなく、その言葉をいかにしっかりと理解しているか、に直結する話だと思うんです。

特に、医学生のテスト対策は過去問で問われた内容の暗記ゲーになりがちです。

もちろん、テストを突破するためにそれは最重要事項です。

ただそれでは今後のCBTや臨床実習などで「これって何だったっけ。。?」になってしまうと思います。

早い時期に、科目横断的な知識を身につけるためにもAnkiは有用なんです。

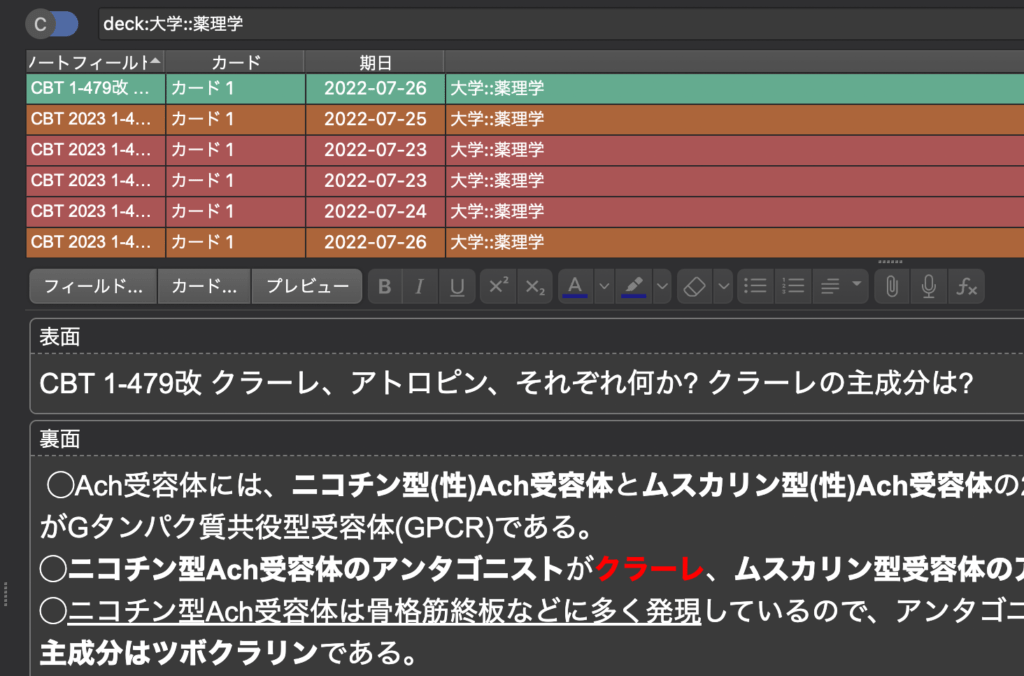

重要度に合わせて色付けを変える

Ankiには「赤色から紫色まで合計7色のフラグ」が用意されています。自分の好みに合わせて簡単にカードを色づけできます。

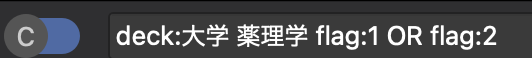

検索画面では、この色別にカードを表示させることができます。

自分の思う重要度別に色を分けることで、大事なカードとそうでないカードを分けることができるのです。

色付けはショートカットキーを用いて行いましょう。

Windowsなら「ctrl+1~7の数字」、Macなら「command+1~7」で色付け

ちなみに自分は、

「まだわかってないけど、テスト頻出=赤」「理解できたが、テスト頻出=オレンジ」「理解できた=緑」といったふうに分けています。

検索画面に「flag:1」と入力すると、赤で色付けした、自分にとって最も重要な問題群が出てきます。

ORを用いると複数の色で表示できます。

テストが近づいてきたらこのflag:1で問題を表示させ、その中でもう覚えたかなと思った問題にはctrl+2を押してオレンジ色とするわけです。

「プレビュー」をクリックすると問題の画面のみが出るのでこれでカードを勉強することができます。

「カスタム学習セッション」で、同様のコマンドを入力すれば、選別した問題をランダムに表示することができます。

まとめ

以下に今回のポイントをまとめます。

① Ankiの検索機能で自分の調べたいカードを効率よく見つける。

② カードに色を振り分け、重要度別に復習するやり方がオススメ。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!

この度、2021年度合格者10名による、最新の学士編入試験情報を取りまとめた書籍を共同出版しました!

当ブログ筆者も含めた共著者10名による、様々なバックグラウンドを経て編入学に至った合格体験記集です。

有り難いことに、Amazonや楽天で高評価を頂いています。

当書籍は単なる体験記集に留まらず、学士編入試験の最新情報や、編入後の医学生生活、その後の医師としてのキャリアなど、長期間のスパンに亘る情報を掲載しています。

この本によって、長期間のスパンに亘り、それぞれ自分にとってオリジナルの医師像を描いてもらいたいという思いで執筆しました。

もしご興味がありましたらご一読頂けますと幸いです。